近日,我校歷史與社會(huì)學(xué)院凡小盼教授指導(dǎo)的2021級(jí)考古學(xué)專業(yè)碩士生譚麗薇,與中國科學(xué)院大學(xué)古脊椎動(dòng)物與古人類研究所饒慧蕓副研究員、重慶巫山博物館副館長張輝以及中國科學(xué)院大學(xué)人文學(xué)院考古學(xué)與人類學(xué)系楊益民教授合作在國際遺產(chǎn)研究領(lǐng)域權(quán)威期刊《Heritage Science》上發(fā)表題為“The scientific analysis of the bronze mous excavated from Wushan, Chongqing, China:new perspectives from alloy composition analysis and proteomic method”的研究成果。歷史與社會(huì)學(xué)院考古學(xué)專業(yè)碩士研究生譚麗薇為論文第一作者。

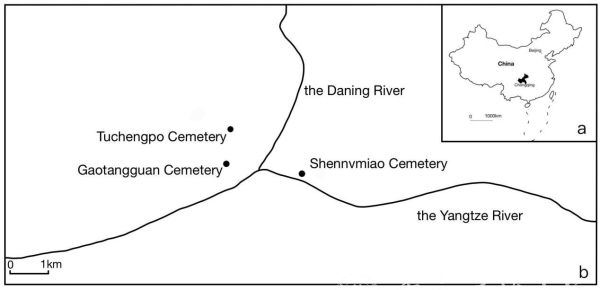

圖一研究遺址位置圖

該研究以重慶巫山土城坡墓地、高唐觀墓地和神女廟墓地出土的四件漢代時(shí)期銅鍪為研究對象(圖一、圖二),結(jié)合便攜式X射線熒光光譜儀(P-XRF)和液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀(LC/MS/MS)等多學(xué)科方法手段,系統(tǒng)地分析了銅鍪的合金組成、功能以及銅鍪內(nèi)有機(jī)殘留物的成分。

研究表明,所有銅鍪樣品均為銅錫鉛三元合金。蛋白質(zhì)組學(xué)分析結(jié)果顯示:土城坡墓地出土的兩件銅鍪(M32:27、M38:39)中都發(fā)現(xiàn)有大豆種子的蛋白質(zhì),銅鍪M32:27中還發(fā)現(xiàn)有銀杏種子的蛋白質(zhì);高唐觀墓地出土的銅鍪M16:12中發(fā)現(xiàn)有銀杏種子和雞的蛋白質(zhì);神女廟墓地出土的銅鍪M23:3中未發(fā)現(xiàn)有用的蛋白質(zhì),這為我們了解先民的食物來源和烹飪方式等提供了寶貴線索。

圖二研究銅鍪照片(a M16:12; b M23:3; c M32:27; d M38:39)

研究針對巫山三處考古遺址中發(fā)掘出土的銅鍪內(nèi)有機(jī)殘留物,進(jìn)行了深入的蛋白質(zhì)組學(xué)分析。這一分析為銅鍪在古代先民日常生活中的重要性提供了直接證據(jù),確認(rèn)了其作為烹飪用具的關(guān)鍵角色。這是首次借助有機(jī)殘留物的科學(xué)分析,為銅鍪的功能研究提供了確鑿的實(shí)證。此外,在這四件銅鍪的腹部或底部均可見煙炱痕跡,更進(jìn)一步印證了銅鍪作為炊具的實(shí)際使用功能。

這項(xiàng)研究成果不僅揭示了銅鍪作為炊具的實(shí)用價(jià)值,也反映了漢代時(shí)期巫山豐富的食物來源和多樣的農(nóng)牧業(yè)體系。同時(shí),該研究強(qiáng)調(diào)了蛋白質(zhì)組學(xué)分析在考古學(xué)領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)殘留物研究的獨(dú)特價(jià)值和潛力,為我們更深入地探索古代社會(huì)生活提供了有力的工具。這一研究也為我們更深入地了解重慶巫山地區(qū)古代居民的社會(huì)生活以及喪葬習(xí)俗等,提供了豐富的信息和深刻的啟示。

據(jù)悉,《Heritage Science》是國際遺產(chǎn)研究領(lǐng)域重要的學(xué)術(shù)期刊,為SCIE和A&HCI雙檢索,現(xiàn)為中科院1區(qū)、藝術(shù)學(xué)大類top期刊。該期刊關(guān)注文物制作工藝、文物分析技術(shù)、文物價(jià)值挖掘、文物保護(hù)材料等方面的最新研究成果,在文化遺產(chǎn)保護(hù)、考古學(xué)和歷史學(xué)等領(lǐng)域具有重要的影響力。